聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

年間第二十八主日

きょうの福音の中心は奇跡の生起を報告することではない。奇跡の後に何がなされるべきかを語ることにある。……奇跡物語的要素は後退し、それに代わって、サマリア人の行動が前面に押し出されている。

雨宮 慧 著『主日の福音―C年』「年間第二十八主日」本文より

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2019年10月13日 年間第28主日 C年 (緑) |

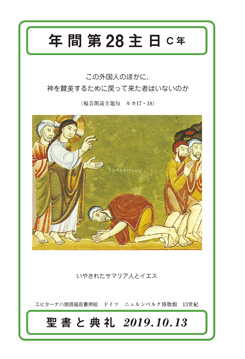

この外国人のほかに、神を賛美するために戻って来た者はいないのか(福音朗読主題句 ルカ17・18) この外国人のほかに、神を賛美するために戻って来た者はいないのか(福音朗読主題句 ルカ17・18)いやされたサマリア人とイエス エヒターナハ朗読福音書挿絵 ドイツ ニュルンベルク博物館 13世紀 10世紀から11世紀にかけての、いわゆるオットー朝写本芸術を代表するものの一つである。たびたび紹介しているエグベルト朗読福音書とも系統が近い。表紙の絵は、きょうの福音朗読箇所ルカ17章11-19節のエピソードを二つの連続画面で描くもののうちの後半の図である。前半では、重い皮膚病を患った10人の人が揃ってイエスに助けを求めて手を差し伸べ、「イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください」(ルカ17・13)と叫んでいる様子と、イエスが彼らに「…体を見せなさい」(14節)と指示を与えているところがまとめて描かれている。ここに掲げた後半の図は、足もとにひれ伏して、いやされたことをイエスに感謝しているサマリア人の姿を中心に描いている。 ルカは、ユダヤ人社会の中で疎んじられていたサマリア人が、神のみ心にこたえる態度を示したというこの場面を通して、民族の隔てを超えて、あらゆる人がただ信仰のみによって神と出会い、救いの恵みにあずかるという、イエスによる救いの意味を物語っている。この人に注がれている新しいいのちの息吹が緑色の空間によって鮮やかに示されている。サマリア人の、地面にひざまずき、全身をかがめる姿勢と、その後ろでイエスに背を向けて去って行こうとしている人々の対比が明確である。イエスの顔と右手は去って行く他の男たちに向かっているようだが、左手は下にいる男のほうに力を向け、しっかりと神の力を及ぼしている。 さて、この福音朗読箇所の叙述は、含蓄に富んでいる。重い皮膚病を患う十人は、イエスが近づくと、「イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください」(ルカ17・13)と叫ぶ。イエスが彼らに祭司のもとへ向かうことを命じると、その途中で彼らは清くなった。するとその中にいたサマリア人の男だけが、「自分がいやされたのを知って、大声で神を賛美しながら戻って来た」(15節)、そして「イエスの足もとにひれ伏して感謝した」(16節)のである。そのサマリア人は、癒しをただそれだけのこととするのではなく、それが神の救いのわざであることを知り、信仰宣言として、神に賛美と感謝をささげる。このなかで、イエスのうちに現れる神の救いのわざは、神の民と異邦の民の区別を超えていく。 このような出来事が「エルサレムへ上る途中」に起こったのである。エルサレムは、イスラエルの民の宗教的中心地としてではなく、ここでは、イエスの死と復活の場所となるということの予告も含んでいる。その道すがらのサマリア人のいやしは、イエスを通じて出会う神がイスラエルの民であるかないかにかかわることがないことをあかしする。それは、あらゆる人を救う神であり、そのような神とともに生きるようにとすべての人を招いていく方である。 ところで、第1朗読で読まれる列王記下5章14-17節は、シリアのナアマンに起こる病のいやしであった。ルカ福音書の中で、イエスが会堂で救いの到来を告げる預言の実現を告げたとき、その救いが異邦人にまで及ぶことを言うために、シリア人ナアマンのいやしのエピソードは言及されていた(ルカ4・27参照)。ルカによるイエスの宣教の意図するところは、初めから示されている。17章のこの箇所は、そのことが実際に証明される出来事の一つである。 また、このサマリア人の態度には、我々のミサを思わせるものが多い。彼を含めて病のいやしを求める人々の叫びは「わたしを憐れんでください」であった。そしていやされた人々の中でサマリア人の男がしたことは、神を賛美し、神に感謝することであった。それこそが彼の信仰の行為であった。ミサの冒頭、あわれみの賛歌で我々は、「主よ、あわれみたまえ」と歌って主を迎え、栄光の賛歌でも、平和の賛歌でも「……われらをあわれみたまえ」と繰り返す。それは救いの嘆願でありつつ、救い主に対する賛美の行為でもある。そして、ミサの祈りすべてを通して賛美と感謝が貫かれ、奉献文で頂点に達する。我々は、イエスの生涯、その教え、その死と復活を通して、神の前に招かれている異邦の民、諸民族の一人ひとりである。 この絵の中のイエスとひれ伏した男の関係は、感謝の祭儀のイメージともいえるのである。 |

年間第二十八主日

きょうの福音の中心は奇跡の生起を報告することではない。奇跡の後に何がなされるべきかを語ることにある。……奇跡物語的要素は後退し、それに代わって、サマリア人の行動が前面に押し出されている。

雨宮 慧 著『主日の福音―C年』「年間第二十八主日」本文より