聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

なすべきことのある日常の中で

私がいちばん強調したいポイントはここなのです。この男は何一つ自分の予定を変更しなかったのです。彼は泊まるべき宿屋に行きました。彼には別の部屋をとるお金はないのです。私たち庶民と同じです。ですからこのサマリア人は、自分のベッドを与え、自分は床に寝て、何度も夜中に目を覚ましながら半死半生の人の世話をしたのです。次の朝もその人は半死半生のままですが、この人の世話をするためにきょう行くはずの約束を全部変更して、この人のために時間を空けたのでしょうか。そのようなことはできないのです。私たちにもできません。そのような中を庶民は生きているのです。特権階級ではないのです。

星野正道 著『いのちへの答え――傷つきながらも生きる』「Ⅱ神の言葉を聞く」 本文より

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2022年7月10日 年間第15主日 C年 (緑) |

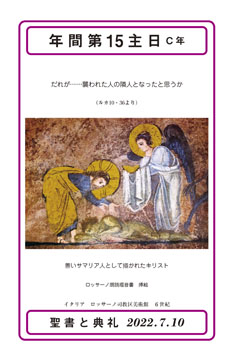

だれが……襲われた人の隣人となったと思うか (ルカ10・36より) だれが……襲われた人の隣人となったと思うか (ルカ10・36より)善いサマリア人として描かれたキリスト ロッサーノ朗読福音書 挿絵 イタリア ロッサーノ司教区美術館 6世紀 福音朗読箇所はルカ10章25-37節。永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいかと尋ねる律法の専門家に対して、律法に何と書いてあり、どう読んでいるかとイエスが尋ねる。すると、その人は、神への愛と隣人への愛の掟について語って答える。その隣人とはだれか、とその男が聞くと、イエスはこの「善いサマリア人」の譬え(30-36節)をもって答える……そのような文脈である。 表紙絵は、この譬えを描くもの。写本画芸術としてはごく初期の「ロッサーノ朗読福音書」(南イタリア、ロッサーノ司教区美術館所蔵のため)、または紫羊皮紙を使用しているために「紫写本」とも呼ばれる福音書写本挿絵である。 この作品の一大特徴は、この譬えに登場するサマリア人をはっきりキリストとして描いているところにある。このような描き方は、教父、とりわけオリゲネス(3世紀)の解釈の影響を受けているものと考えられている。それによるとエルサレムからエリコに向かう途中に、追いはぎにあった「ある人」(30節)はアダムを指すという。この場合、エルサレムは楽園、エリコはこの世、そして、追いはぎは人間の悪への傾きを意味する。半殺しにされたある人を避けるように、道の向こう側を通って行った祭司(31節)は律法、「レビ人」(32節)は預言者を象徴する。そして最後に現れた「サマリア人」(33節)こそ、キリストを示し、介抱のために連れていった「宿屋」(34節)は教会を象徴するのだという。寓意的解釈の典型といえるものだが、このような読み取り方が、6世紀から10世紀頃までの写本画において、善いサマリア人をキリストとして描くという伝統が生まれる土壌となったようである。 やや強引な解釈にも思えるが、そこには大きな教訓が語られている。同時に、ルカ福音書におけるこの譬えの前後関係を見ると、この解釈も深い黙想を導くものに思えてくる。 譬えの中に登場するサマリア人は、追いはぎにあった人を見て「憐れに思い」(33節)、近寄って介抱をする。この「憐れに思い」という表現は、ルカ7章11-15節に記されるエピソードで、一人息子が死んだ母親を見たときのイエスの態度について言われている(13節)。また、ルカ15章11-32節の「放蕩息子」の譬えでは、帰ってきた息子(弟)見つけたときの父親の態度(20節)にも言われる。すなわち、イエス自身、ひいては御父である神の人間に対する憐れみを表す典型的な表現である。 この譬えの今日的な読み取り方として、サマリア人という登場人物について、律法を中心とするユダヤ人社会から異端者と考えられ、蔑視される存在であったことが重要視される。律法の中で神への愛(申命記6・5参照)と隣人愛(レビ19・18)が重要であることは自認しつつも、祭司やレビ人というユダヤ社会の指導層が実践せず、むしろ、蔑視されていたサマリア人がそれを行ったというところに、話の妙味がある。ここにおいて、神の愛、神への愛、そして隣人案をクローズアップするイエスの教えは、従来の宗教体制や社会秩序を超える新しい愛の世界、すなわち神の国を目指していることが明らかになるのである。そして、サマリア人こそが律法主義に囚われているユダヤ人指導層に反して、真実の神の愛を体現する人だったという驚きのうちに、まさにこのサマリア人のうちにキリストを見つめようとする解釈は、やはり、深い意味を持っていくことになる。 ちなみに、この写本画では、さらにキリストだけでなく、キリストに仕える天使までも描かれている。たしかにルカは、このときのサマリア人の行動を「近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のろばに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した」(ルカ10・34)とかなり詳しく描写している。これだけの働きには、天使の助けがあるという想像も自由な黙想のうちには成り立つのだろう。上述の寓意的解釈は、「宿屋」を教会と見ているが、絵画の中では、この天使のうちに、キリストに仕える使徒、奉仕者、ひいてはすべてのキリスト者のことを考えてもよいかもしれない。 第2 朗読箇所=コロサイ1章15-20節をこれに重ねて味わうと、このサマリア人のうちにキリストを見るだけでなく、さらに御父である神を思うことが大切であることがわかる。「御子は、見えない神の姿であり、すべてのものが造られる前に生れた方です」(コロサイ1・15)。 きょうの聖書朗読全体は、ことばで知っている愛の律法を現実に「行う」ことを端的に教えている(第1朗読=申命記30・10-14、特に14節)。教えられてわかっていることも、そのときその場で行うためには、おそらく何か自分を超えた力が働かなくてはならないのではないか。我々にとって、それは聖霊だとも思えるし、その究極には、キリスト自身、ひいては神自身がおられるといえるだろう。「行うこと」の教えならば、道徳教説になる。「行わせる力」、「行われる方」に思いをひそめるとき、それは、キリスト賛美、神賛美へと昇華されていくに違いない。この絵が気づかせてくれる大切な示唆である。 |

なすべきことのある日常の中で

私がいちばん強調したいポイントはここなのです。この男は何一つ自分の予定を変更しなかったのです。彼は泊まるべき宿屋に行きました。彼には別の部屋をとるお金はないのです。私たち庶民と同じです。ですからこのサマリア人は、自分のベッドを与え、自分は床に寝て、何度も夜中に目を覚ましながら半死半生の人の世話をしたのです。次の朝もその人は半死半生のままですが、この人の世話をするためにきょう行くはずの約束を全部変更して、この人のために時間を空けたのでしょうか。そのようなことはできないのです。私たちにもできません。そのような中を庶民は生きているのです。特権階級ではないのです。

星野正道 著『いのちへの答え――傷つきながらも生きる』「Ⅱ神の言葉を聞く」 本文より