聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

聖母マリアについて

主のおことばがあります。弟子ヨハネをも間にはさんで「あなたの母、あなたの子」。ごく人情的に言えば当然のことです。母親を弟子に頼む。弟子を母親に頼む。人情的に言えばそれまでのことです。しかし古く、アウグスチヌス以来、このおことばはただの人情のおことばだけでなく、あらゆる世代の人を、あらゆる世代の弟子を母マリアに頼む。あらゆる世代の弟子のために母マリアに役割のあることをさとしてくださったおことばと受けとめられました。

澤田和夫 著『生き生きとした実践的信仰を育てる〔改訂版〕』「六 質問に答えて」本文より

定期刊行物のコラムのご紹介

定期刊行物のコラムのご紹介

『聖書と典礼』聖母の被昇天(2020年08月15日)号コラム「いのちのつながり――聖母被昇天によせて」

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2020年8月15日 聖母の被昇天 (白) |

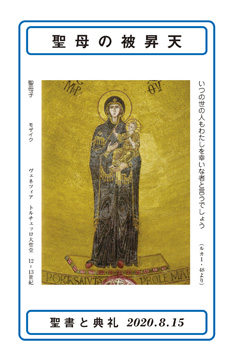

いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう(ルカ1・48より) いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう(ルカ1・48より)聖母子 モザイク ヴェネツィア トルチェッロ大聖堂 12-13世紀 聖堂のドーム内側を飾るモザイクの聖母子は、すでに天上にいる姿のようである。イエスは幼子であるとはいえ、すでに主キリストとしての尊厳ある姿を示している。右手は祝福のしぐさをし、左手は巻き物を抱え、その姿の全体は主としての尊厳に満ちている。マリアは起立してはいても、その胸、その左腕は、救い主キリストの玉座のようである。その右手で、この幼子こそ救い主と指し示している。 なによりも、背景を満たす黄金色は神の栄光、天の栄光の色である。イエスの衣も同じく黄金色で神と等しい方であることがわかる。マリアの衣の濃い紫色は、いうなれば人間の側からこの天に引き上げられた存在であることのしるしなのであろう。地上を生きた人間としての実在感、秘められた神の計画の深さといったものが同時に表されているように感じられる。黄金色と濃い紫色との対照と調和が鮮やかでかつ味わい深い。マリアの両肩にはイコンでよく見られる文字略記(モノグラム)「ΜΡ ΘΥ」が記されている。これは、「神の母」=メーテール・セウー(ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ)の二語それぞれの初めと終わりの文字を合わせたものである。 さて、聖母の被昇天の祭日について確認しておこう(『新カトリック大事典』参照)。聖母の被昇天とは、一言でいえばイエスの母マリアが人生を終えてから、魂も体も天に上げられたとするカトリック教会の教理である。東方教会では、7世紀の初めから、8月15日にマリアが死の眠りについたことを記念して祝うようになり、やがて天に上げられたことの祭日となる。西方教会でも7世紀末以来、マリアが死の眠りについたことを記念する祭日(ドルミティオ)が祝われているが、それが8-9世紀から東方と同じように天に上げられたことの祭日(アスンプシオ)となる。その一方で、西方では中世を通じて神学者たちの間で、マリアの体も天に上げられたのかどうかの議論が繰り返され、16世紀にはマリアは魂も体も共に天に上げられたと、一般に認められるようになる。19世紀から20世紀にかけてマリア崇敬の信心が盛り上がり、その実りとして1950年11月1日、ピウス12世によって「マリアがその地上の生活を終わった後、肉身と霊魂とともに天の栄光に上げられたことは、神によって啓示された真理である」と宣言された。きょうの集会祈願の「全能永遠の神よ、あなたは、御ひとり子の母、汚(けが)れのないおとめマリアをからだも魂も、ともに天の栄光に上げられました」という部分は、そのような教会の信仰理解を示している。 現在、聖母の被昇天の聖書朗読は、被昇天を単に生涯が終わったあとの出来事としてだけでなく、マリアの生涯の意味を考えさせる内容となっている。 福音朗読箇所は、マリアのエリサベト訪問の場で、エリサベトの祝福の言葉とアヴェマリアの祈りのもととなっていることばと、それにこたえるマリアの賛歌(教会の祈りの「マリアの歌」)を内容としている。ここでは、マリアが女の中で祝福された方であることについて、それだけが別個の事柄として言われているのではない。常に中心には神の御子イエスがいる。マリアの賛歌の内容も、これからイエスの生涯の中で明らかになる、神の救いの計画の実現を前もって告げ知らせ、神を賛美する内容である。イエスなしにマリアはマリアではないことがこれらの箇所からも明らかであり、イエスと結ばれていた生涯であったことが伝わってくる。その生涯が完成されたこと、すなわち神によって全面的に受け入れられ、迎え入れられたことを、マリアが天に上げられたこと、つまり被昇天と考えるのである。 マリアの存在そのもの、常に御子イエスとともにあるその姿・あり方は、この聖母子像の中でも、すでに玉座にある方として、天に迎えられ、完成されたものとしてイメージされている。マリアは「その信仰と愛においては、教会の典型、もっとも輝かしい模範として敬われ、カトリック教会は聖霊に教えられて、マリアをもっとも愛すべき母として孝愛の心をもって敬慕するのである」(『教会憲章』53)。 我々がいつもあやかるべき信仰者の姿として見つめ、味わいたい。 |

聖母マリアについて

主のおことばがあります。弟子ヨハネをも間にはさんで「あなたの母、あなたの子」。ごく人情的に言えば当然のことです。母親を弟子に頼む。弟子を母親に頼む。人情的に言えばそれまでのことです。しかし古く、アウグスチヌス以来、このおことばはただの人情のおことばだけでなく、あらゆる世代の人を、あらゆる世代の弟子を母マリアに頼む。あらゆる世代の弟子のために母マリアに役割のあることをさとしてくださったおことばと受けとめられました。

澤田和夫 著『生き生きとした実践的信仰を育てる〔改訂版〕』「六 質問に答えて」本文より

『聖書と典礼』聖母の被昇天(2020年08月15日)号コラム「いのちのつながり――聖母被昇天によせて」