聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(A年)●典礼暦に沿って』「復活の主日」

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2023年4月9日 復活の主日 (白) |

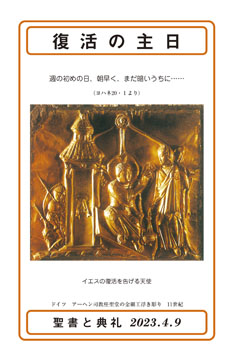

週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに…… (ヨハネ20・1より) 週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに…… (ヨハネ20・1より)イエスの復活を告げる天使 ドイツ アーヘン司教座聖堂の金細工浮き彫り 11世紀 福音書においてイエスの復活を伝える場面は、婦人たちの墓の訪問の場面である。大半はマルコ16章1-7節かマタイ28章1-7節に基づいて一人の天使を描く(ルカ24・4、ヨハネ20・12では二人)。日中のミサの福音朗読箇所であり、そしてヨハネ福音書20章1-9節は天使が現れたことは伝えていない。 墓を訪れた婦人について4福音書とも一致して挙げているのはマグダラのマリアである。この作品の中で、天使の前にいる婦人がマグダラのマリアと思われる(その背後にももう一人描かれているようにみえるが、判然としない)。墓は、ここでは小さな塔のように描かれ、蓋(扉)が開けられて、それが脇に斜めに立てかけられ、その上に天使が腰掛けている。天使が体躯のしっかりした青年の姿に描かれているのは、この作品の個性である。「あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ」(マタイ28・6)という、マタイが記す天使の力強い声が響くようである。開かれた墓の中間の部分には、遺体を包んでいた布が見える。墓が空であることが、このような塔の形の墓によって、我々にも、はっきりと印象づけられる。 この作品では鍍金(メッキ)という材料使用によって、差し込む光の陰影がひときわ強く印象づけられる。天使にも、マグダラのマリアにも、その光が強く反映している。朝という時刻、暗闇の中からしだいに昇り始める太陽とともに、キリストは復活し、朝日がその象徴となる。復活徹夜祭の光の祭儀によって象徴される主の過越の神秘、死から命(永遠の命)への移り行きを表すしるしである。もちろん、根本にあるのは、神自身の光だが、それは神秘であり、キリストの生涯、その十字架を通して人間にあかしされたものである。その光に天使も最初の証言者のひとりとなるマグダラもマリアも照らされている。 とくに古代教会では、日(太陽)がキリストの復活のシンボルとされていく。復活の光の黙想のために、典礼史が教えるとこである、太陽のキリスト教的な意味の形成過程を想起しておくのが有意義である。 4福音書が共通に証言するのは、キリストの復活がユダヤ暦の「週の初めの日」(ヨハネ20・1)であったことである。これが「主の日」、「主日」となって現在に至るのだが、それは、古代ヘレニズム世界の天体名称による曜日名の「太陽の日」つまり「日曜日」であった。ここにもキリストと太陽の結びつきが考えられる。そして年に一度、ユダヤ教の過越祭のころに、このころ受難の死を遂げて復活したキリストを記念する祭が形成される途上でも、キリストの復活自体は、ユダヤ教の過越祭の日に直接それを祝うのではなく、やはり、そのあとに来る日曜日に祝うというのが一般的であった。こうして復活祭は、春分の日の後の最初の満月の日の次にくる日曜日に祝うということが原則となり、このために毎年復活祭の日程は変化する、いわゆる移動祝日となっている。 古代諸宗教において太陽は重要な神格をもち、エジプトにおいても太陽神は神々の中の主神であった。3世紀にローマ帝国でも盛んであったミトラ教という混淆宗教でも太陽神が重要で、その影響によってローマ暦の冬至にあたる12月25日が不敗の太陽神の誕生祭となり、3世紀後半には当時の皇帝によって国祭日とされるようにもなった。それが、4世紀の初め、キリスト教公認後、キリストの誕生祭すなわち降誕祭に転換されるという劇的な発展を遂げる。 それほどに太陽のシンボルとのかかわりをキリスト教は深めていくのだが、その根源はやはり過越の神秘、キリストの受難の死と復活の神秘にある。キリストは陰府(よみ)に降下し、死の闇の中に光をもたらし、地上に戻って復活者として現れ、やがて昇天し、天の御父の右の座に着いて人類を永遠の光で照らし、招き続ける方となる。この光に我々は、毎週の復活祭である日曜日(主日)に照らされ、毎週の生活のための力(糧=聖体)を受け、1年という大きな時間周期では、この復活の主日、日中のミサにおいて、あの「週の初めの日」の朝に立ち返り、キリストと出会いと信仰の原点から再出発する。 この作品のどこにも、キリストの体は形としては見えないが、闇に輝きだす光としておられることに思いを潜め、今年の復活祭の祈りをささげることにしたい。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(A年)●典礼暦に沿って』「復活の主日」