聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(A年)●典礼暦に沿って』待降節第1主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年11月30日 待降節第1主日 A年 (紫) |

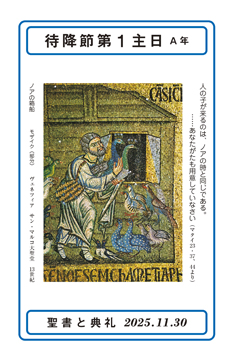

人の子が来るのは、ノアの時と同じである。……あなたがたも用意していなさい(マタイ23・37、44より) 人の子が来るのは、ノアの時と同じである。……あなたがたも用意していなさい(マタイ23・37、44より)ノアの箱船 モザイク ヴェネツィア サン・マルコ大聖堂 13世紀 ヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂の壁画モザイクには、創世記のアダムとエバの物語、ノアの洪水と箱船の物語が丹念に描かれている。そこにおける人間や動物の描き方は非常にダイナミックでかつ繊細でもある。 ノアの箱船に関するモザイクが表紙に掲げられているのは、きょうの福音朗読箇所であるマタイ24章37-44節にちなんでいる。典礼暦は、待降節第1主日から新しい年に入る。主日朗読はA年の朗読配分となり、きょうのマタイの箇所では、ノアの洪水の出来事が、「人の子は思いがけない時に来る」(マタイ24・44)ことに備えるよう呼びかけるイエスの教えの中で思い起こされているものである ノアの洪水のエピソード(創世記6~9章)では、ノアとさまざまな生き物たちが箱船によって生き延びることを約束されている一方、堕落し、不法に満ちていた他のすべての「肉なるもの」が滅ぶことになる。そのような命運の分岐に焦点が当てられている。それは福音朗読箇所の中で(マタイ24・40-41)、イエスが畑にいる二人の男の態度の対比をもって教えている内容ともつながる。この譬えと、ノアの洪水の想起を通して、キリストの再臨に備える目覚めが呼びかけられているのである。この呼びかけとともに待降節が始まり、このような終末における主の来臨に備える中で、第一の来臨(神の子の受肉、主の降誕)の想起に向かっていく。 ノアの物語を参照させることによって、ここでのイエスの「用意していなさい」というメッセージは、非常に大きな展望にあることが感じられてくる。個人的な生き方に対する諭しや戒めであるだけでなく、主の来臨に備えることは、命あるすべてのものの存亡にも関与することを思わせる。「神に従う無垢な人」(創世記6・9)であったノアは、洪水による滅びの中から、新しい未来を約束された人類の第二の出発を刻む者として祝福され、契約の恵みを受ける(創世記9章)。そのことを思うと、イエスの呼びかけには、主を待ち望み、迎え入れる人に約束される新しい命に対する使命への招きが含まれているように感じられる。 ちなみに、新約聖書の中で、ノアは、ここのマタイの箇所24・37-38(および並行箇所ルカ17・26-27)のほかにも、イエスの誕生を準備した人々の系図の一角として(ルカ3・36)、また信仰の模範として(ヘブライ11・7)思い起こされる。さらにノアの箱船に乗り込んだ8人が水を通って救われたことが洗礼の予型(前もって表すもの)として語られることも重要である(一ペトロ3・20;二ペトロ2・5参照)。 主キリストを迎え、主に従っていく生き方への招くという意味で、待降節第1 主日におけるノアへの言及は大変意味深い。待降節第1主日のミサへの呼び招きと、ミサからの派遣には、そのような広大な展望が含まれており、信者に対してだけでなく、万人へのメッセージにもなっている。 このモザイクが描く場面は、すべて肉なるものを雄雌二つずつ箱船に入れるように命じられ(創世記6・19-20節)たノアが、それに忠実に従って行動したこと(同7・14-15)を、特に種々の鳥を描きながら表現している。ノアの忠実を通してなされた被造物の再生と存続のための行動という意味で、これは、救われる者たちの象徴となっている。 このような全存在、全生命的な展望をしっかり持った上で、第一朗読箇所イザヤ2章1-5節も味わってみよう。そこには、地上の国々や民の間の争いやいさかいが顧みられており、その中で、「終わりの日」(2節)、主が「国々の争いを裁き、多くの民を戒められる」(4節)と告げられる。剣を鋤(すき)とし、槍を鎌とすることによって健全な農耕生活、平和の中での国々の建設と民の成長が待望される。非常に現実的なイメージである。それは、今、現代世界の中で主の来臨、主の平和の完成を待ち望む我々にとっても関与すべき地上の事柄への示唆を含んでいるのではないだろうか。 聖堂は伝統的に船に譬えられ、信者が集う主要な空間は英語でネイブ(nave 船)と呼ばれる。ミサが行われる聖堂は、人類存亡の中から神の招きを受けた信仰者と生き物たちが運ばれる、それはまさしく船なのであろう。現代世界を襲う洪水や天変地異の中で、神のことばに寄り頼んで生きていくべき神の民の態度が、きょうの聖書朗読を通して強調されている。旧約朗読末尾(イザヤ2・5)の神の民への呼びかけ「ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう」がまさにそれである。 第二朗読箇所であるローマ書13章11-14節aの使徒パウロの呼びかけも、見事にこの「光」のイメージを汲んでいる。「夜は更け、日は近づいた。だから、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身に着けましょう」(12節)、と。そして「主イエス・キリストを身にまといなさい」(14節a)と告げる。キリスト者とはキリストにほかならない「光の武具」を身にまとう者である、との比喩が力強い。ミサに参加し、派遣されることの意味をも鮮やかに告げている。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(A年)●典礼暦に沿って』待降節第1主日