聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

三 偶像の世界

現代人の心の中に、目覚めの悪い表情を持つ、「陶酔への渇き」があるというのならば、陶酔を呼ぶ「偶像への渇き」があると言い換えてもよいでしょう。しかも、偶像というものは、魂の渇きを癒すよりも、ますます、魂の涸渇の苦悩を増し加えるものであるならば、偶像の追求は、偶像のたえまない喪失という代価によって支払われているということです。偶像とは、本来神ならぬものを神とすることであるのですから、無限の神を追求する人間の魂が、有限の神ならぬものの屍(しかばね)を、たえまなく乗り越えていこうとする悲劇性が、すでにそのうちに宿されていると言えましょう。

『奥村一郎選集 第5巻 現代人と宗教』 解説:鶴岡賀雄(東京大学名誉教授) 本文より

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2022年9月18日 年間第25主日 C年 (緑) |

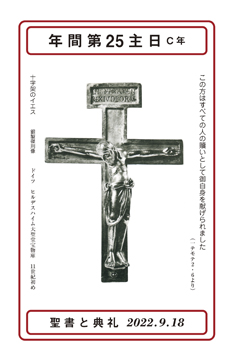

この方はすべての人の贖いとして御自身を献げられました (一テモテ2・6より) この方はすべての人の贖いとして御自身を献げられました (一テモテ2・6より)十字架のイエス 銀製磔刑像 ドイツ ヒルデスハイム大聖堂宝物庫 11世紀初め 今回の十字架磔刑像は、第二朗読箇所である一テモテ書2章1-8節より「神は、唯一であり、神と人との仲介者も、人であるキリスト・イエスただおひとりなのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を献げられました」(5-6節)にちなんで掲載されている。ご自分を献げられているキリストを表現する銀製の像である。 周知のように、年間主日のミサでは、福音朗読と第一朗読の旧約聖書の箇所が明らかなテーマ的連関を示している。きょうの場合は、地上の富にとらわれたり、ふり回されたりするのではなく、神に対して忠実であること、富も神への忠実のために効果的に、主体的に活用する、そのような知恵ある生き方を呼びかけるものであろう。 このようなテーマの柱に対して、使徒書は一定の期間、一つの使徒書を準継続的に抜粋朗読する形をとる。今年C年は年間第24主日から第26主日までが一テモテ書である。その意味では、第2朗読は、直接には、福音と旧約を結ぶテーマとのつながりは考えられていない。しかし、興味深いことに、使徒書が語る内容は、根本的に信仰者の生き方に対するメッセージであり、深いところでは、いつもイエス・キリストに対する信仰が告げられている。そうであるかぎり、福音書のメッセージともいつも深いところでつながる。このことを考えていくことが、実は主日の聖書朗読による黙想の意義でもある。使徒の手紙が常にイエス・キリストへの信仰、主の死と復活による贖(あがな)いの成就、神の救いの計画の決定的な実現を証言し続けていることを、そうして確かめることができる。このことは、実は、福音書を通してイエスの生涯を聞き、その教えを受けとめようとするときにも不可欠な視点となる。イエスの生涯の出来事や言葉の一つひとつは、究極的に十字架に向かっているということである。きょうの福音書朗読の中で、イエスがたとえ話を用いて、「神に仕えること」「神に忠実であり続けること」を教えているが、このことを、身をもって示したのがイエス自身の十字架への道であり、磔刑における姿にほかならない。 さて、表紙掲載の11世紀のキリスト磔刑像は、十字架磔刑図の歴史の中でも、一つの転機を示すものでもある。キリストが十字架にはりつけになっている姿を描く図像は、5世紀頃から登場し、浮き彫りや写本画、イコンで描かれているが、立体的な彫像として描かれていくようになるのは、10世紀後半の西方においてである。その最初の代表例が、960 年頃ケルンで作られたいわゆる木製彫像であり、ヨーロッパ史では、オットー1世により神聖ローマ帝国が始まる時代にあたる。10世紀末~11世紀の「オットー朝美術」の時代から12世紀半ばまでのロマネスク時代に、そのような木彫の磔刑像が盛んに作られる。その特徴として、従来の磔刑図ではキリストが生きているように描かれるか、あるいは死の姿においてもなお永遠の命の輝きのうちに描かれることが主流だったの対して、オットー朝以降には、さまざまな要素をもって“死んだイエス”を描く傾向が強まっていく。 とはいえ、十字架上で血を流し、苦しんでいる姿を写実的に描くようになるのはゴシック時代以降である。ロマネスク時代までの木彫磔刑像は、死んだ姿であるにしても、それほど生々しく痛々しくはなく、穏やかに眠りについた姿にみえる。表紙作品は、その意味では、体がやや曲がり、重さによって少し沈んでいるようで、頭も下に下がっている。とはいえ、それほどの死の強調はなく、下向きのイエスの表情も穏やかに静かに死んでいるように見える。これがこの時代の磔刑像の傾向をよく示しているといえるだろう。 胴はやせ細っているのに、脚や腕はしっかりとしている。ほぼまっすぐに伸ばされた両腕は、なお力がみなぎり、その脚にも、地上から天上へと旅立とうとするような力が感じられる。このような表現のうちに、イエス・キリストの神と人を仲介する働きがよく示されているのではないだろうか。ミサにおいては、「神の小羊」というイメージで表される、贖いのいけにえとしてのキリストの姿、聖体となって、我々の中にこられる主の姿を心に刻むために、味わい深い像であるように思われる。 ちなみに、イエスの頭上の銘は、元来は罪状書きになるが、ヨハネ福音書19章19節のとおり「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と記されている(他の福音書は「(これは)ユダヤ人の王」)。この「王」という言葉が、十字架を通して全く新しい意味を帯びるようになる。きょうの福音のテーマと関連させて、ここでは、フィリピ書2章6-11節を味わうのがふさわしい。そこで告げられる主の姿は、ミサの中でいつも中心にいる、いつも想起され、我々とともにいる方の姿にほかならない。 |

三 偶像の世界

現代人の心の中に、目覚めの悪い表情を持つ、「陶酔への渇き」があるというのならば、陶酔を呼ぶ「偶像への渇き」があると言い換えてもよいでしょう。しかも、偶像というものは、魂の渇きを癒すよりも、ますます、魂の涸渇の苦悩を増し加えるものであるならば、偶像の追求は、偶像のたえまない喪失という代価によって支払われているということです。偶像とは、本来神ならぬものを神とすることであるのですから、無限の神を追求する人間の魂が、有限の神ならぬものの屍(しかばね)を、たえまなく乗り越えていこうとする悲劇性が、すでにそのうちに宿されていると言えましょう。

『奥村一郎選集 第5巻 現代人と宗教』 解説:鶴岡賀雄(東京大学名誉教授) 本文より