聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第6主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年2月16日 年間第6主日 C年 (緑) |

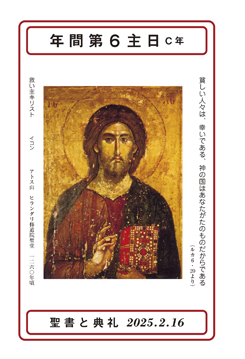

貧しい人は、幸いである、神の国はあなたがたのものだからである(ルカ6・20より) 貧しい人は、幸いである、神の国はあなたがたのものだからである(ルカ6・20より)救い主キリスト イコン アトス山 ヒランダリ修道院聖堂 1260年頃 きょうの福音朗読箇所は、ルカ6章17、20-26節。「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなたがたのものである」(20節)で始まるイエスの説教の箇所である。この教えを語っている場面を描く絵は、あまり多くない。そこで、表紙絵では、このような教えを述べているイエスの顔や姿を想像する助けとして、救い主キリストを映し出すイコンが掲げられている。ぜひ、このキリストの姿を仰ぎつつ、教えのことばを拝聴していこう。 ルカのこの箇所、我々はすぐ、マタイ5章1-12節のいわゆる「山上の説教」を思い起こすだろう。「心の貧しい人は、幸いである、天の国はその人たちのものである」(マタイ5・3)で始まる、いわゆる山上の説教である。マタイでは、イエスが山に登り、近くに寄ってきた弟子たち(5・1参照)に語った教えであるが、ルカでは、弟子たちと「一緒に山から下りて、平らな所にお立ちになった」あと大勢の弟子とおびただい民衆がいるところ(ルカ6・17参照)で、「目を上げ弟子たちを見て言われた」(6・20)説教という位置づけである。そのため「平地の説教」、「山麓の説教」などと呼ばれる。 ルカの場合、4回「幸いである」と告げる部分(6・20-23)のあと、それと内容的にも対照的な4回の「不幸である」と告げる部分(6・24-26)が続くのが特徴である。①「貧しい人々」と「富んでいる人々」、②「今飢えている人々」と「今満腹している人々」、③「今泣いている人々」と「今笑っている人々」、④「人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、ののしられ、汚名を着せられるとき」と「すべての人にほめられるとき」との対照である。マタイの「心の貧しい人々」ということばが難しく、さまざまな解釈を呼ぶのに対して、ルカのこの対照を含む教え方は、語句の上ではむしろわかりやい。全体として、ルカが伝えるこの語録がマタイよりも古い伝承を反映しているという。 この「幸い」と「不幸」を対照させる教え方の前例として、きょうの第一朗読箇所としてエレミヤ書17章5-8節が配分されている。「呪われよ、人間に信頼し、肉なる者を頼みとして、その心が主を離れ去っている人は」(5節)と「祝福されよ、主に信頼する人は。主がその人のよりどころとなられる」(7節)の対照である。預言者が伝える主のことばの心はイエスの教えのうちにも響いており、神のことばの一貫性を実感させる。それが答唱詩編とも結びついている。「しあわせな人、神をおそれ、その道を歩む者」(答唱句 詩編128・1より)が答唱句となり、「神に従う人のつどいは神のもとにあり、神に逆らう者の道は滅びへと続く」(詩編1・6 典礼訳)と歌われる、きょうの答唱詩編はルカ福音書とエレミヤ書の内容を結びつけつつ、我々には黙想の助けとなる。 ルカの本文に即して考えていくとき、キーワードはやはり「神の国はあなたがたのものである」(6・20)にある。この教えの中で能動的な主体は神のみであり、神が幸いの源である。聖書学者が強調するのは、この「神の国」は空間的領域的なものではなく、むしろ、神が支配すること、治めることを意味するダイナミックな働きを指すということである。「幸いである」の教えの中の、「(今飢えている人々が)満たされる」、「(今泣いている人々が)笑うようになる」(以上21節)、「天には大きな報いがある」(22節)などのも、神が自らの意志によって人々にもたらす恵みを指す。神が人々を治められるさまを「幸い」と「不幸」の対比によって生き生きと描き出してイエスの厳粛かつ慈しみに満ちた語り方を実感することができる。この教えの中の「人の子のために」(22節)という句は、イエスが真の神の御子、救い主であることも暗示する。 ちなみに神の国とは、神が支配すること、治めること、という聖書学者の解説で連想させられることがある。ミサの集会祈願の結びの句である。以前の(1978年発行の)日本語版『ミサ典礼書』で「聖霊の交わりの中で、あなたとともに世々に生き、支配しておられる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって」となっていた句である。福音書が「神の国」と表現している内容を、御父と御子と聖霊の現在かつ永遠の営みとして語る重要な句である。この部分は、教会暦2023年度の始まりとともに(2022年11月27日から)施行された現在の日本語式文では、「聖霊による一致のうちに、あなたとともに神であり、世々とこしえに生き、治められる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって」となった。ラテン語の原文の見直しによるものだが、日本語表現として「支配しておられる」が「治められる」に改められたのは、「支配」という日本語感のもの権力政治的な意味合いを避けたいためだったと言われる。そのため古くから基本語である「治める」が選択されたようである。日本語論を別にして、この集会祈願の結びが表現している内容は、「幸いである」のイエスの教えと直結しており、この説教が日々のミサの祈りといつもつながっていることを実感することが大切だろう。 表紙絵のような画像をも助けにして、いつも、そして特に感謝の祭儀を通して、我々の上に、そして我々とともにおられる主キリストの姿を仰ぎ、祈ろう。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第6主日