聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第7主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年2月23日 年間第7主日 C年 (緑) |

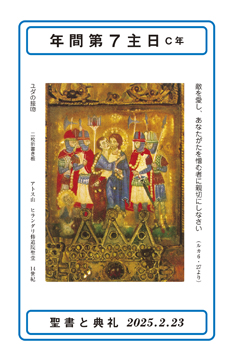

敵を愛し、あなたがたを憎む者に親切にしなさい(ルカ6・27より) 敵を愛し、あなたがたを憎む者に親切にしなさい(ルカ6・27より)ユダの接吻 二枚折書き板 アトス山 ヒランダリ修道院聖堂 14世紀 きょうの朗読箇所は、ルカ福音書6章27-38節。先週の箇所にすぐ続く内容である。このうち27-36節は、全体として「敵を愛しなさい」が主題となっており、この部分に関してはマタイ5章38-48節および7章12節が並行内容をなしている。朗読箇所末尾のルカ6章37-38節は「人を裁くな」が主題で、マタイ7章1-2節がその並行内容をなす。 イエスのことばは、ひときわ強く、「~しなさい」「~するな」という文言がルカ福音書のこの文脈では繰り返されている。そして “敵を愛しなさい”、“人を裁くな”はともに多くの人にも知られるイエスの教えの代表的であろう。人間世界で絶え間なく繰り返される敵対行為や「やられたらやり返す」式の復讐精神とは、全く次元の異なる行動原則をイエスは示している。「敵を愛し、あなたがたを憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなたがたを侮辱する者のために祈りなさい」(ルカ6・27-28)で求められる親切、祝福、祈りは、すべて人が神の力にすがらなくてはならないことばかりであろう。ここにあるのは、人としてできることの求めではなく、神の意志のみが働くように待ち望み、そのようにして神の道具となりなさい、呼びかけなのではないだろうか。主の祈りにある「み心が天に行われるとおり、地にも行われますように」の精神である。 このような精神をイエス自身がなによりも具体化していたことを思い起こす意味で、表紙絵では、イエスの逮捕の場面を描く絵が掲げられている。ルカ福音書では22章47-54節で語られるところで、直接には「イエスがまだ話しておられると、群衆が現れ、十二人の一人でユダという者が先頭に立って、イエスに接吻しようと近づいた。イエスは、『ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのか』と言われた」(ルカ22・47-48)の箇所に当たる。絵では、イエスにイスカリオテのユダが抱きついているような姿が中心に、その左右にものものしい格好の兵士たちが描かれている。福音書は、これに続く一種の騒ぎやそのあとの出来事を詳しく叙述していくが、ここでのイエスの態度を考えていくヒントの一つが、ルカ福音書で、この裏切りと逮捕の箇所の直前に叙述されるオリーブ山での祈り(マタイ26・46-46とマルコ14・32-42ではゲツセマニでの祈り)の箇所にある。イエスは、弟子たちに「誘惑に陥らないように祈りなさい」(ルカ22・40)と教えたのち、弟子たちから離れてひざまずいて祈る。「父よ、御心なら、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの願いではなく、御心のままに行ってください」(22・42)。この祈りから、今後身に起こるすべての苦難を御父のみ心によるものとして受け、耐えていくイエスの姿が見えてくる。それは、根底において、敵を愛し、憎む者に親切にし……という態度なのであろう。敵を愛しなさいということが、弟子に求められているということは、受難の道を歩んだイエスに従うことへの呼びかけでもある。 さて、表紙絵の鑑賞に戻ろう。イエスの表情はどのように感じられるだろうか。ユダの態度の前に困惑しているようでもあるが、その右手は下に向かいつつも主として祝福を送り、権威を示す動作になっており、左手には神のことばの象徴である巻物が握られている。主としての尊厳がその衣装からも現されているとするなら、その顔に表れているのは、ユダに対するあわれみの心かもしれない。 きょうの福音朗読箇所における「敵を愛し……」(22・27)の教えの結びにあたる36節に「あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい」(22・36)というメッセージがある。イエス自身がなによりも、父のあわれみ深さを体現する方である。そのことをこの絵を通しても味わい、我々自身に求められていることを確認することが大切であろう。 ちなみに、ミサの賛歌……いつくしみの賛歌(キリエ)、栄光の賛歌(グロリア)、平和の賛歌(アニュス・デイ)に出てくる「いつくしみをわたしたちに」の文言が意味するのは、我々をあわれみ、いつくしんでくれることを神に願うというだけでなく、神自身、そしてイエス・キリスト自身のあわれみの心やいつくしみの心を我々に分け与えてくれによう願い、そうして我々自身が御父やイエスに倣ってあわれみ深い者、いつくしみ深い者となるようにさせてください、という願うものなのではないだろうか。うがちすぎかもしれないが、福音書におけるイエスの教えと、典礼の祈りの関係を考えるための大きなヒントないしは問題提起がきょうのルカ福音書の朗読箇所にあるイエスの説教に含まれているように思われてならない。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第7主日