聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第8主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年3月2日 年間第8主日 C年 (緑) |

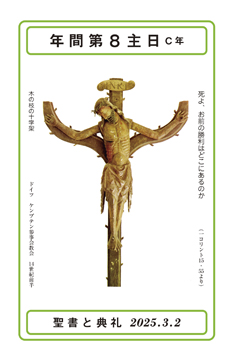

死よ、お前の勝利はどこにあるのか (一コリント15・55より) 死よ、お前の勝利はどこにあるのか (一コリント15・55より)木の枝の十字架 ドイツ ケンプテン参事会教会 14世紀前半 表紙絵は、十字架上のイエスを描く木彫作品。第二朗読箇所一コリント書15章54-58節を踏まえたものである。C年では年間第5主日からきょうまで一コリント書15章が読まれるが、周知のように、この章は全体が復活についての教えであり、きょうの箇所がその締めくくりにあたる。キリストによって、キリストと結ばれている人も復活することについて、「この死ぬべきものが死なないものを着るとき」(一コリント15・54)という言い方できょうの教えが始まる。「死は勝利にのみ込まれた」(54節)、「わたしたちの主イエス・キリストによってわたしたちに勝利を賜る神に、感謝しよう」(57節)といったことばで、使徒パウロは、イエス・キリストの死と復活による「死」に対する勝利を力強く語る。そこに神への賛美と感謝の源泉がある。 一コリント書でパウロが語るキリストの死と復活の意味を、表紙絵作品のユニークな造形性がよく黙想させてくれるのではないかと思う。イエスが掛けられている十字架は単なる処刑具ではない。むしろ、両腕が磔(はりつけ)にされている枝が上に伸びており、その上に向かう動きが印象深い。木そのものの生命力を描こうとする姿勢が感じられる。「木」には、創世記が物語る人類の創造と堕罪の記憶が込められている。言うまでもなく、アダムとエバがその実を食べてはならないと言われた「園の中央」(創世記3・3)に生えている「善悪の知識の木」(創世記2・17)のことである。 今、イエスの身体を担う十字架の木は、この罪があがなわれて、人類に新しいいのちが与えられたことの象徴である。その木の上にいるイエスは、この作品においては、静かに目を閉じ、頭を傾けて死んでいる姿ではあるが、上述のように上に向かっていく両手は祝福を示しているようでさえある。身体も力なく、下向きに屈曲しているわけではなく、なお、すっと真っ直ぐな姿勢であり、その様子は天と地を結ぶかのような力を含んでいる。天に上げられていく動きの描写とも言えないだろうか。原罪の記憶を宿し、イエスの死、地上のいのちの終わりを現実にもたらした木は、今や、罪から解放された人類の新しいいのちの象徴となっている。ここには偉大な逆説があり、そこに神の救いの計画の妙なるみわざがある。 そうした、十字架の神秘は聖金曜日の十字架賛歌でもよく歌うところである。「世の救いをになった木、十字架の木だけが、やみに漂うこの世界を港に導く救いのふね、小羊の血潮に染まるとうとい木……けだかい十字架、すべてにまさるとうとい木……」。その一節である。今週3月5日の灰の水曜日から四旬節が始まるが、そこから聖週間までの記念の主題に今思いを向けるのも有意義であろう。 一足早くここで黙想してみるのもよいだろう。 ちなみに、先にも引用した一コリント書15章54-55節の「死は勝利にのみ込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前のとげはどこにあるのか」については、旧約の預言書の次の箇所が参照される。ホセア13章14節「陰府(よみ)の支配からわたしは彼らを贖(あがな)うだろうか。死から彼らは解き放つだろうか。死よ、お前の呪いはどこにあるのか。陰府よ、お前の滅びはどこにあるのか」である。 またイザヤ書25章8節「(主は)死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は、すべての顔から涙をぬぐい、御自分の民の恥を地上からぬぐい去ってくださる」である(このイザヤの箇所に関しては、新しい天地の訪れを告げる黙示録21・3-4も参照)。救いの完成は人類全体の復活として待ち望まれている。このことは、ミサの奉献文の中で、「信仰の神秘」~「主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活をほめたたえます。再び来られるときまで」と宣言していることと結びついている。表紙絵作品が示す十字架上のキリスト像は奉献文の祈りの内容に直結し、感謝の祭儀全体とも関連している。 きょうの福音朗読箇所にも目を向けておこう。ルカ福音書6・39-40節で、先週の朗読箇所(6・27-38)最後の部分(37-38節)にある「人を裁くな」(6・37)の呼びかけに内容的に続く。「兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか」(6・41)という譬えを含むイエスの訓戒が印象深い(マタイ7・1-5にも並行内容がある)。人を裁きがちな我々の心に対して、まず自分自身を顧みることを求めるものだが、そのような神のみ前における徹底したへりくだりを示しているのが、十字架上のイエスである。その意味では表紙絵のイエスは福音朗読ともつながる。十字架に至るまで徹底して、神のみ心に従順にご自分をささげられた御子に従うように、との神のことばが響いてこよう。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第8主日