聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』灰の水曜日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年3月5日 灰の水曜日 (紫) |

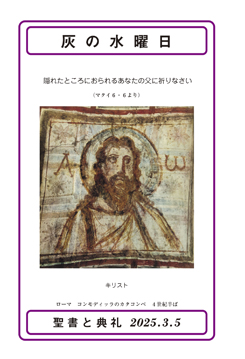

隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい (マタイ6・6より) 隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい (マタイ6・6より)キリスト ローマ コンモディッラのカタコンベ 4世紀半ば 灰の水曜日のきょうの福音朗読箇所はマタイ福音書6章1-6、16-18節。全体が弟子たちに対するイエスのことばである。「~しなさい」「~してはならない」という、いわば訓戒が全体を貫いている。その教えを具象化する絵というものはなかなかない。むしろ、弟子たちにはっきりと語るイエスの姿、その表情を追想するために、カタコンベの壁画に残る主キリストの胸像図が表紙絵に掲げられている。アルファとオメガというギリシア語の文字がその顔の両側に記されていることから、すぐに黙示録を連想することができる。「見よ、わたしは万物を新しくする」(黙示録21・5)と言う、「玉座に座っておられる方」(同)が、さらに「わたしはアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである……」(黙示録21・6)と告げる文脈である。カタコンベという地下墓所に描かれているところから考えると、地上の生涯を終えたのち、魂を神にゆだねつつ、最後のキリストの来臨とそのことによる万物の刷新、新しいいのちへの復活ということまで、このキリスト像に寄せて祈り求めている図と言えるだろう。 このことを念頭に置きつつ、福音朗読に心を向けてみよう。イエスらしい教えと思われるのが、父についてのことばである。「隠れたことを見ておられる父」(4節、6節、18節)、「隠れたところにおられるあなたの父」(6節、18節)に心を向けるように、というところに重点がある。施しや祈りや断食は人に見せるためにしてはならない、「人からほめられようと」(6・2)してはならない、「人に見てもらおうと」(6・5、16)してはならない、といった禁止命令的な表現が目立つが、実は、隠れたところにおられる御父がいつも一人ひとりの隠れた行いを見ていてくれている、という事実をイエスは語っている。これこそが福音であろう。そうして、世間体、評判、見栄といった人間世界における思惑に心を縛られるのではなく、透徹した目で自分自身も世間・世界も見つめ、ただ、神のみ旨にのみ心を向け、神である御父との関係を根本に生きていくように、と呼びかけられている。 ここでのイエスのメッセージは普遍的である。ファリサイ派や律法学者に対する批判の話のように読んでしまうと、あの時代のその時だけの教えのように見過ごしてしまうことにもなりかねない。そこで語られる「偽善者」ということばは、かなり痛烈である。『聖書と典礼』の脚注で、偽善者の「原語は『俳優』の意味があり、表の態度と心の中とが違うことを指す意味合いがある」と指摘されている。これについては、マタイ15章7-8節などが参照される。「偽善者たちよ、イザヤは、あなたたちのことを見事に預言したものだ。『この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、むなしくわたしをあがめている。』。」 こうした教えを受けとめ、心と口の一致した態度で、神に思いを向けている人にはすでに大きな祝福がある。偽善者たちについて、「彼らは既に報いを受けている」(マタイ6・2、5、16)と何度も繰り返されていることから、そのことが分かる。裏返せば、真摯(しんし)に神に祈る人、その心と口とが一致している人にとってはすでに神の祝福が注がれている。これはまさに「心の貧しい人は、幸いである」(マタイ5・3)に始まる山上の説教の「幸い」の教えの展開である。きょうの福音朗読箇所の中間部で略されている箇所(マタイ6・7-15)には、まさに主の祈りが教えられていること(6・9-13)も忘れてはならない。主の祈りをもって、教会は、マタイ福音書6章全体の教えを心に留め続けているのである。 このような福音の展開を味わいつつ、語りかけているイエスの顔を図像から仰ぎ見ることが有意義であろう。この顔のうちに、「隠れたところにおられる」父である神のみ顔をも仰ぎ見ることができる。「隠れたところにおられる」と聞くとき、我々はどこか遠いところを連想してしまうかもしれない。「あなたがたの天の父」(1節)という言い方からもそうしかねない。しかし、実際には、神は近くにおられ、そのことをイエスが体現している。イエスの中に御父はおられ、イエスの声の中に御父のみ声が響くと言えるだろう。「神の似姿であるキリストの栄光に関する福音」(二コリント4・4)がここで告げられている。 そのようにキリスト、そして父である神について黙想するヒントがきょうの聖書には満ちている。第一朗読箇所(ヨエル2・12-18)の「あなたたちの神、主に立ち帰れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、くだした災いを悔いられるからだ」(13節)。これに呼応するのが答唱詩編である。「神よ、いつくしみ深くわたしを顧み、豊かなあわれみによって、わたしのとがをゆるしてください」(詩編51・3 典礼訳)。そのような神を完全に体現する救い主キリストによって、人は「神と和解させていただき」(第二朗読箇所 二コリント5・20)、「神の義」(同21節参照)に立ち帰ることができている……このような聖書の呼びかけを聞きつつ、四旬節の祈りと生活に教会は入っていく。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』灰の水曜日