聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』復活節第四主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年5月11日 復活節第4主日 C年 (白) |

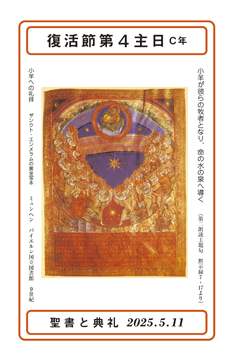

小羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導く(第二朗読主題句 黙示録7・17より) 小羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導く(第二朗読主題句 黙示録7・17より)小羊への礼拝 ザンクト・エンメラムの黄金写本 ミュンヘン、バイエルン国立図書館 9世紀 復活節第4主日の福音朗読は、どの年もヨハネ10章を内容とする(A年=10・1-10;B年=10・11-18;C年=10・27-30)。C年のきょうの箇所は、その中でもっとも短いが「わたしは彼ら(わたしの羊)に永遠の命を与える」(28節)と、決定的なメッセージが端的に語られる箇所である。第二朗読は、復活節C年の特徴である黙示録の朗読で、その7章9節、14b-17節が読まれる。表紙絵は、この黙示録にちなむ絵が掲載されているので、黙示録の内容を黙想することにしたい。 絵の場面そのものは、黙示録の4章が伝える「天上の礼拝」をきっかけとしていると思われる。そこでは、24人の長老によって、玉座の小羊が礼拝されているというところである。絵では、玉座が、天の上に円で囲まれている中の緑色の部分で描かれているものと思われる。そこでは、24人の長老は「主よ、わたしたちの神よ、あなたこそ、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を造られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです」(4・11)と賛美する。このような小羊への礼拝は、黙示録7章の朗読箇所では、「あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった」(7・9)とあり、彼らは白い衣を着ていた。この白衣の大群衆について、「彼らは大きな苦難を通って来た者で、その衣を小羊の血で洗って白くしたのである」と(14節b)と説き明かされる。信者たちのこと、迫害の苦難を受けている者、そして「小羊」であるキリストによってあがなわれている者のことが語られている。それから、「玉座の中央におられる小羊が彼らの牧者となり、命の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとくぬぐわれるからである」(17節)と、最後の救いの完成が予告される。 小羊という形象と牧者という形象が重なり合って、キリストのことが語られる重要な箇所である。神が牧者、神の民が羊の群れであるという、神と信者の関係を表すイメージは、「主はわれらの牧者」という典礼聖歌123で親しまれる詩編23で雄弁に語られている。他方、「小羊」にも、旧約の救いの歴史の中で、重要な役割やイメージを担ってきた。一つには出エジプト記12章に出てくる小羊である。ほふられてその血をイスラエルの民の家の入り口の二本の柱と鴨居に塗られ、その肉が食べられた。このことからこの夜の出来事を通して、エジプトから脱出して救われたことの象徴として小羊が過越のためのいけにえ、端的に「過越の小羊」といわれるようになり、神による救いの実現のためのささげられたいけにえという意味を担う。加えて、イザヤ書53章が、羊の群れと呼ばれる(53・6参照)民の罪を担って、自らをささげる主の僕が「屠り場に引かれる小羊のように」(53・7)と譬(たと)えられている。ここから、民の罪のあがないのために自らをささげる者の象徴というイメージも含まれるようになる。 このような旧約による救い主、あがない主の形象となりつつあった「小羊」は、新約聖書においては、イエス・キリストをあかしするときのことばとなっていく。「キリストが、わたしたちの過越の小羊として屠られたからです」(一コリント5・7)、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ」(ヨハネ1・29)と告げられる。このキリストの自己奉献については、ヘブライ書がさらに新しい契約のいけにえ、自らをいけにえとしてささげた大祭司であると説き明かしていき、その上で、「永遠の契約の血による羊の大牧者、わたしたちの主イエス」(ヘブライ13・20)と告げて、「牧者」のイメージを統合させている。 黙示録も、旧約から新約の「小羊」のイメージをキリストに集約させつつ、まさにきょうの朗読箇所で、「小羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へと導く」(黙示録7・17)として、永遠の命に導く救い主、あがない主としてキリストのことを宣言している。 天の玉座にいる小羊への礼拝を表現する表紙絵ととともに、この「小羊」のイメージが感謝の祭儀(ミサ)において柱になっていることを確かめ、黙想することが大切であろう。式文の中で、「小羊」ということばが登場するのは、聖体への聖別があってからである。聖体に現存するキリストが「小羊」と呼ばれていく。式次第の中の「平和の賛歌(アニュス・デイ)」はまさに聖体としておられるキリストを迎える賛歌、拝領前の信仰告白「世の罪を取り除く神の小羊。神の小羊の食卓に招かれた人は幸い」など、この場合、あがない主としてのキリストへの信仰が一貫して宣言される。きょうの福音朗読、そして黙示録朗読を受けて考えるならば、この小羊こそ我々の大牧者、良い羊飼いである。聖体授与は、牧者としての司牧、導きの具体的実行である。その中に我々は、主の声を聞き分けることが求められている。牧者に導かれる羊たちの一人として一人ひとり「アーメン」と答えて、自分たちの中に主をいただき、自らも主の体の一部となって、主の派遣を受けていくのである。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』復活節第四主日