聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第19主日

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月10日 年間第19主日 C年 (緑) |

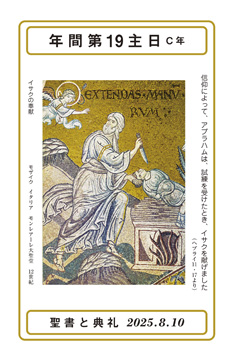

信仰によって、アブラハムは、試練を受けたとき、イサクを献げました(ヘブライ11・17より) 信仰によって、アブラハムは、試練を受けたとき、イサクを献げました(ヘブライ11・17より) イサクの奉献 モザイク イタリア モンレアーレ大聖堂 12世紀 表紙絵は、きょうの第2朗読箇所ヘブライ書11章1-2、8-19節で述べられるアブラハムの生涯に起きた出来事にちなんでいる。「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです」(ヘブライ11・1)という冒頭の教えの具体例としてアブラハムの生涯を思い起こさせる部分である。ちょうど創世記12章、15章、17章、18章1-15節、22章などに関連する。 表紙絵は、その中の22章、イサクの奉献に関するもので、その10節から12節にあたる。「そしてアブラハムは、手を伸ばして刃物を取り、息子を屠ろうとした。そのとき、天から主の御使いが、『アブラハム、アブラハム』と呼びかけた。彼が、『はい』と答えると、御使いは言った。『その子に手を下すな。何もしてはらならない。あなたが神を畏れる者であることが、今、分かったからだ。あなたは、自分の独り子である息子すら、わたしにささげることを惜しまなかった』。モザイクの図像からは、息子イサクの、父親の為すことへの従順な態度、純真な姿が印象づけられる。アブラハムが振り降ろそうとする刃物の鋭さも強調されている。まさにその瞬間に御使いが現れて、アブラハムが振り向いているという、きわめてドラマチックな場面である。 創世記が伝えるこの出来事について、ヘブライ書の朗読箇所では、「信仰によって、アブラハムは、試練を受けたとき、イサクを献げました。……アブラハムは、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです」(11・17および19)と、アブラハムの信仰とそれに対して神から受けた恵みを語る。信仰とは、実現していないが、神が約束しておられること、計画しておられることの実現を、神への信頼をもって待ち望む態度である。その態度の模範としてアブラハムが称揚されている。「アブラハムは、神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです」(11・10)と、彼を通して、新約の終末的な完成待望に直結しているということが語られる。まさしく、神の民において貫かれるべき信仰的態度が、キリスト者にも呼びかけられているのである。 このようなヘブライ書の箇所は、準継続(記載順の抜粋)朗読(C年の年間第19~22主日)の一環でありつつも、きょうの福音朗読と第一朗読を結ぶメイン・テーマに見事に結びついている。福音朗読箇所ルカ12章32-48節の主題は(主題句が示すように)「あなたがたも用意していなさい」である。そこで、イエスは、婚宴の譬えを用いて「主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られる僕たちは幸いだ」(37節)として、弟子たちに「あなたがたも用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである」(40節)と諭し、呼びかけている。 気づかれるように、これは待降節第1主日と共通である。C年でいえば、待降節第1主日に読まれたルカ福音書の箇所は21章25-28、34-36節で、終末における人の子の到来のときに、「人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい」(ルカ21・36)と告げられていた。キリストの弟子となること、キリスト者として生きることの根底に貫かれているべき態度が教会の暦の最初に告げられていたとすれば、同じメッセージが夏に繰り返されているのである。 そのような福音朗読箇所を照らし出すために選ばれているのが第1朗読箇所で知恵の書18章6-9節である。そこでは、神の民イスラエルのエジプト脱出のとき、救いを待ち望みながら、導きに従っていたことを思い起こさせる(出エジプト記12章~19章参照)。それは、神のみが導かれる未来に、神の導きのままに向かっていく姿勢である。それが「信仰」と呼ばれている。そのような呼びかけを受ける、神の民の生き方について、再び第二朗読のヘブライ書に戻るが、そこである種の典型的な表現が与えられている。アブラハムらを例にして、「この人たちは、皆信仰を抱いて死にました。……自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者であることを公に言い表したのです」(ヘブライ11・13)、「彼らは……天の故郷を熱望していたのです」(同16節)というところである。ここで、「仮住まいの者」と表現されているギリシア語は「外国に寄留者として滞在する者」を意味する単語で、これがラテン語に訳されると「ペレグリヌス」(peregrinus)となる。これは、中世から「巡礼者」(英語のpilgrimの語源)を指すようになる語である。 第2バチカン公会議の『教会憲章』によって教会が「神の民」であること(同憲章第2章)が強調され、典礼文でも「地上を旅するあなたの教会」(第3奉献文)といった表現がよく告げられるようになっている。この「地上を旅する」のラテン語原語には、ペレグリヌスに関連する動詞が使われている。つまり「地上を旅する」は、単に、地上を移動して回ることではなく、礼拝心をもって生きること、まさしく“地上を巡礼する”の意味であるとも理解できるし、ヘブライ書的な言い方を考慮するとより根本的に、“地上に仮住まいしている”と解するべきものである。今年の聖年における「希望の巡礼者」という主題も、我々が天の故郷(神の国)を目指して地上世界に生きる民であることの自覚を促しているものと言えるとすれば、きょうのミサの聖書箇所すべてがこの「希望の巡礼者」というテーマに結びついている。もちろん、このような「神の民」イメージは感謝の祭儀(ミサ)の祈り全体にも貫かれている。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』年間第19主日