聖書と典礼

『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)

きょうの福音箇所をさらに深めるために

きょうの福音箇所をさらに深めるために

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』聖母の被昇天

このページを印刷する

このページを印刷する

| 2025年8月15日 聖母マリアの被昇天 (白) |

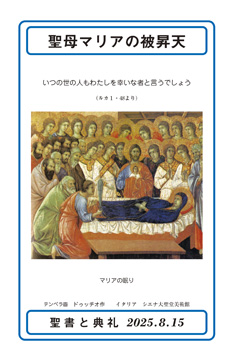

いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう (ルカ1・48より) いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう (ルカ1・48より)マリアの眠り テンペラ画 ドゥッチオ作 イタリア シエナ大聖堂美術館 1311年 ドゥッチオ作の聖母マリアの御眠りの図である。東方のイコンに伝統的な「神の母の眠り」のコンセプトに基づいている。今年から教会暦での呼称が新たになり、「聖母マリアの被昇天」となったが、「神の母の眠り」の図を鑑賞する意味は、この祭日の歴史にその一つの理由がある。 聖書(新約聖書)がマリアの死について語ることはないが、古代教会から人々はマリアの生涯の終わりについて深く思い巡らしてきた。その際、つねに マリアの魂は神のもとで幸いを得ていると考えられ、そこから多くの伝説も生まれた。その中から マリアの体は死後も腐敗することなく、天に上げられたのだ、という観念が広まっていったという。そのような特別な意味の永眠に関して、7世紀初め、東方教会では 8 月 15 日を、文字通りマリアの「御眠り」(ギリシア語「コイメーシス」)の日と呼んだ。それがやがて「天に上げられたこと」(アナレープシス)を記念する日として祝われるようになる。西方教会でも7世紀末にこの祝日が受容されたときは「御眠り」(ラテン語「ドルミティオ」の日と呼ばれたが、 8-9 世紀からは、東方と同様「天に上げられたこと」の祝日として 「アスンプティオ」と呼ばれるようになる。 西方教会では、独自なマリア崇敬の伝統が発展し、16世紀以降、神学的な理解の上でも、マリアは霊肉ともに天に上げられたという考え方が一般的となり、被昇天の祭日はさらに盛大なものとなった。そして、19-20世紀にマリア崇敬が新たな隆盛を受けて、1950年11月1日、教皇ピウス12世によって「マリアがその地上の生活を終わった後, 肉身と霊魂とともに天の栄光に上げられたことは、神によって啓示された真理である」と教義宣言された (『新カトリック大事典』参照)。きょうの集会祈願の「全能永遠の神よ、あなたは、御ひとり子の母、汚れのないおとめマリアをからだも魂も、ともに天の栄光に上げられました」という部分は、そのようなマリア理解を簡潔に示している。 ドゥッチオのこの図も、横たわるマリアの向こう側の中央にキリストがおり、キリストは、衣で覆われた両手で小さな白い姿の人を描いている。イコンの伝統に従って、これは、マリアの魂と考えられる。マリアは、人として死んだが、その魂はキリストに受けとられる、というところに「被昇天」の意味を具象化したことの発端がある。横たわるマリアの近くに描かれる人々は使徒たちであろう。足もとのすぐ近くにいる白髪・白髭の男はペトロと、手前の青年はヨハネである。彼がしゅろの枝を携えて描かれていることも伝承に基づく。使徒たち以外の人物は概ね頭に光輪が描かれている。時空を超えた聖人の群れと考えてよいだろう。 被昇天とは、その意味で、マリアの生涯の終わりではなく、完成である。救いの歴史全体の中でのその生涯の意義が、きょうのミサの聖書朗読を通して味わわれることになる。 福音朗読箇所は、ルカ福音書1章39-56節である。胎内に御子イエスを宿すマリアの訪問を受けたエリサベトは、「あなたは女の中で祝福された方です」(42節)と告げられ、「主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう」(45節)とたたえる。それに応えて、マリアはその賛歌(=マリアの歌:マニフィカト)の中で、「今から後、いつの世もわたしを幸いな者と言うでしょう」(1・48)と、神によって恵まれた「幸い」を歌う。被昇天は、まさしくこの「幸い」の実りである。 第一朗読箇所=黙示録11章19節a、12章1-6節と10節abは、このマリアの生涯を救いの歴史全体という壮大な展望の中に位置づける。「一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた」(12・1)という光景の描写は、神の民イスラエルの12部族やキリストに派遣される12使徒を想起させる。この「女」は旧約・新約を含む「神の民」の姿を象徴するのである。この女が「子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた」(12・2)というところは、人類の母エバを思い起こさせ(創世記3・16参照)つつ、あの罪に堕ちた歴史を克服するように「神のメシアの権威」(黙示録12・10)を有する「男の子」(12・5)を産む。すなわち救い主キリストである。こうして神の民は、神の国の完成に向けて導かれていくことになる。 第二朗読箇所の第一コリント書15章20-27節aは、その救済史の完成へと思いを巡らせ、復活の教えに結びつけている。キリストによる支配と、最後に父である神によるその支配(神の国)の完成という二段階的な説明とともに、救いとは、すべての人がキリストによって生かされることと教えられている(22節)。そこに、マリアが神の民である教会の代表、「その信仰と愛においては、教会の典型、もっとも輝かしい模範として」(『教会憲章』53)存在する。マリアの姿は、希望の巡礼者である民の代表でもあり、先駆者、導き手であると考えるのがふさわしい。教会生活において、いつも「アヴェ・マリアの祈り」があり、「マリアの歌(マニフィカト)」が晩の祈りの福音の歌として歌われ続けられるように、マリアは我々といつもともにいる。その信頼の中で、8月15日――戦争の記憶と平和への願いを新たにするこの日を過ごす意味はとても深い。 |

和田幹男 著『主日の聖書を読む(C年)●典礼暦に沿って』聖母の被昇天